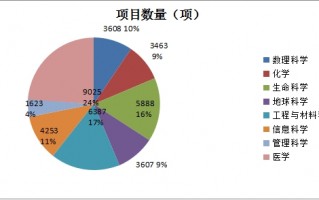

| 材料 | 禁带宽度(eV) | 优势 | 外延难点 |

|---|---|---|---|

| 碳化硅(SiC) | 3.2 | 耐高压、高热导 | 生长温度>1600℃,缺陷控制难4 |

| 氮化镓(GaN) | 3.4 | 高频率、低损耗 | 异质衬底(如硅、蓝宝石)晶格失配>13%7 |

| 金刚石 | 5.5 | 终极散热材料 | 异质外延成品率<50%7 |

破局之道:技术创新

李哲(《自然·电子》期刊顾问):

“二维材料自适应外延8可能颠覆传统范式。但实验室到量产的距离,比想象中更远。”

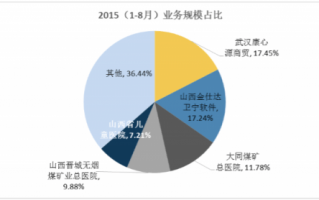

陈帆(某头部代工厂CTO):

“2024年GaN外延片市场规模将突破20亿美元4。未来胜手在于——谁先掌握12英寸硅基氮化镓外延的均匀性控制。”

外延技术曾是芯片制造的“幕后工匠”,如今已站到突破物理极限的舞台。当原子级的精度碰撞产业级的野心,这场微观的生长艺术,正在重塑人类信息的边界。

搜索来源深度参考:

一、外延技术:芯片制造的“地基工程”

- 原理与分类

- 定义:外延(Etaxy)源自希腊语“排列”,指在单晶衬底上沿其晶向生长新单晶层的过程。

- 心方:

- 气相外延(VPE):通过气体化合物分解沉积,适用于硅基材料1。

- 金属有机化学气相沉积(MOCVD):主导氮化镓(GaN)、砷化镓(GaAs)等化合物半导体生长,是LED、激光器的心技术10。

- 分子束外延(ME):超高真空下原子级精度操控,用于量子阱、超晶格等纳米结构13。

- 为何需要外延?

- 衬底晶格缺陷多、纯度低,外延层可提供“完美晶体舞台”,显著提升器件效率与可靠性11。

- 异质外延(如蓝宝石上长GaN)突破材料限制,实现光电性能定制化8。

二、宽禁带半导体的外延攻坚战

材料特性 VS 技术挑战

- 半导体设备全景:外延技术链详解

- 第三代半导体外延片产化突破

- 中宽禁带半导体技术进展

- 二维半导体异质外延突破

- 宽禁带外延心挑战

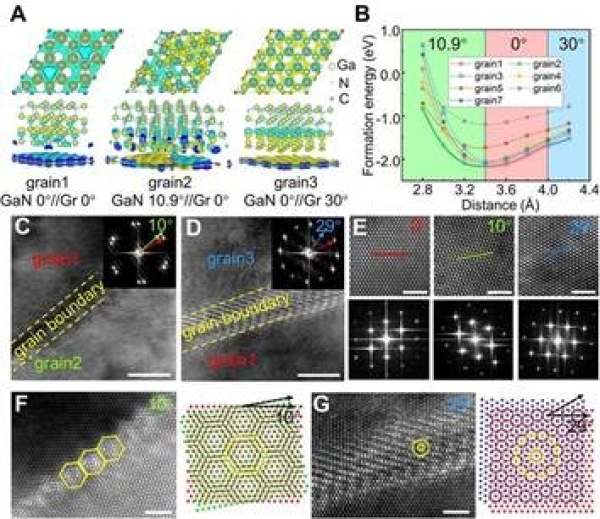

- 应变工程:上海应用技术大学团队通过“面内30°旋转外延”,调控蓝宝石衬底上二维半导体的应力分布,器件寿提升3倍8。

- 缓冲层技术:中电化合物利用超薄SiC缓冲层,实现8英寸碳化硅外延片量产,斩获2023年度行业影响力产品3。

三、前沿突破:从实验室到产业

- 大尺寸化竞赛

- 西安电子科技大学突破6-8英寸蓝宝石基GaN中高压器件技术,推动产功率半导体成本下降30%7。

- 西安交通大学实现2英寸异质外延金刚石自支撑衬底产化,为5G射频芯片散热铺路7。

- 二维材料异质集成

MIT合作团队在砷化镓衬底上外延生长二硫化钼(MoS₂),为下一代光电融合芯片开辟新路径8。

四、未来:外延技术的三大趋势

- AI驱动工艺优化

机器学习模型实时分析外延生长过程中的温度、气流数据,缺陷预测准确率>90%4。 - 量子结构定制

分子束外延(ME)实现单原子层精度堆叠,催生拓扑量子计算器件13。 - 低成本硅基异质集成

硅上异质外延Ⅲ-Ⅴ族材料,或终结“硅基芯片 vs 化合物芯片”之争11。

资深点评:技术背后的产业博弈

张睿(半导体研究院首席科学家):

“外延是半导体产业的‘隐形冠’。我在SiC外延领域已跻身梯队3,但ME设备产化率不足10%,心设备仍是卡脖子环节。”半导体外延技术:微观的“晶体生长艺术”,如何重塑芯片未来?

:看不见的基石

在指甲盖大小的硅片上,承载着数十亿晶体管——这背后离不开半导体外延技术的支撑。它如同微观的“雕琢师”,通过在衬底上生长单晶薄膜(外延层),为芯片赋予的电学与光学性能5。随着摩尔定律逼近极限,宽禁带半导体(如碳化硅、氮化镓)的崛起,正将外延技术推向新一轮技术的风口浪尖。

相关问答

外延是什么意思半导体? 答:外延是指将半导体薄片在另一种半导体晶体表面上生长形成的各种半导体器件结构,例如用硅制作的 LED 或太阳能电池就是采用外延技术制造的。外延技术除了能制造各种复杂的半导体器件,还可以通过将不同种类的半导体材料生长在同一个薄片上,创建出更为复杂的半导体器件,例如混合信号电路和图像传感器。外延技术的应用范围非常广泛,例如它能够在太阳能电池中 半导体的衬底和外延的区别 答:半导体的衬底和外延的主要区别如下:定义与作用:衬底:衬底是制成半导体器件的基底材料,通常是单晶硅或蓝宝石。它的主要作用是提供晶体生长的基础,并为半导体器件提供力学支撑和电气连接等重要功能。外延:外延是指在衬底上通过特定技术再生长一层单晶材料,通常是半导体材料。这层单晶外延膜具有与衬底材料相... 半导体“衬底”和“外延”区别的详解; 答:外延工艺是在经切、磨、抛处理的单晶衬底上生长一层新单晶层,新单晶层与衬底材料相同或不同(同质或异质外延)。生长的新单晶层沿衬底晶向延伸,形成外延层,厚度一般为几微米。外延片由外延层与衬底组成,用于器件制作。传统硅半导体产业链面临高频大功率器件制作的挑战,外延技术的引入成功解决这一难题。

文章来源: 用户投稿版权声明:除非特别标注,否则均为本站原创文章,转载时请以链接形式注明文章出处。