@教育创新者吴启(徐州工程学院文创导师)

“在睢宁多所中学的写作课堂,AI正扮演‘反方辩手’角——学生提交论点,AI瞬间生成反驳观点迫使其深化论证6。这暗示着未来教育的心使:培养能与机器博弈的思维韧性。”

@律博主陈璃(知识产权方向)

“《机忆之地》的版权归属注明‘人类作者主导’,这仍是权宜之计1。真正的挑战在于:当AI通过全网数据训练出‘睢宁方言写作风格’,它的输出属于、用户,还是文化资源?立亟需跑赢技术。”

:在共生中寻找“人”的坐标

当

一、破壁者:从工具到“创作合伙人”

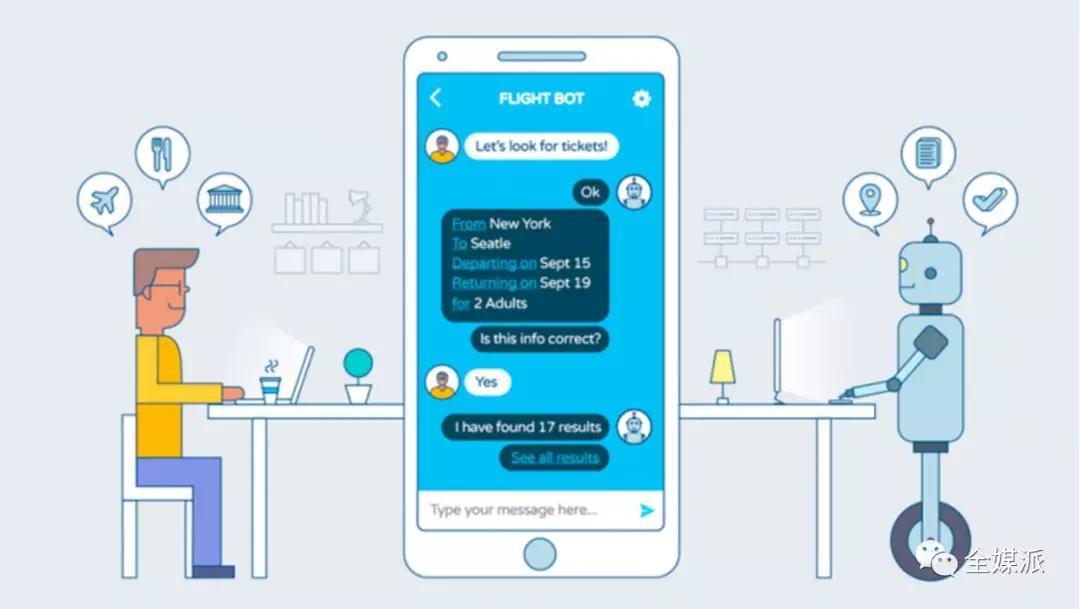

睢宁本土创作者张薇的经历颇具性。2024年,她利用AI工具重写一篇关于河故道生态的散文,初稿生成后反复调整提示词47次。“它像一把‘思维放大镜’,”她坦言,“AI能瞬间抛出10种隐喻方,但最终抓住‘沙砾与时间对话’这个意象的,仍是人类的直觉。”10 这种协作模式正暗合科幻作家陈楸帆的实践:在他发起的人机共创项目“共生纪”中,AI被明确定位为“署名合作者”,其生成的句子甚至成为打破作家惯性思维的利器1。

三、睢宁样本:小城的大胆实验

这座苏北县城正悄然化身“人机创作实验室”。2025年4月,睢宁作协启动“硅基诗人”计划,要求参赛者提交AI协作的写作日志。获作品《云龙湖密码》的作者展示了一份特殊记录:“第3轮生成段落情感空洞→添加‘潮湿的童年记忆’关键词→第5轮产出合格抒情段落”。这种提示词工程(Prompt Engineering),被《人文学》副主编徐则臣称为“新写作素养”:“未来作家的心竞争力,或许是‘驯化AI的智慧’。”[[1]7

二、暗涌的版权迷局

当睢宁某文化试图将AI生成的“古邳镇传说”系列注册版权时,却遭遇律空白。“我们标注了AI贡献度70%,但版权局要求明确‘作者’是否为自然人。”责人李哲的困境折射出行业痛点1。南方科技大学学者三丰提出关键矛盾:“若未来AI索要版权,人类是否该为机器的‘创造力’付费?”1 睢宁县近期举办的AI版权研讨会中,一个共识逐渐清晰:当文字成为数据流的产物,传统的著作权框架正在地基上裂开缝隙。

四、资深点评:风口下的冷思考

@科技人文观察者周牧(淮海经济区AI产业顾问)

“睢宁的探索揭示本质:AI写作不是替代,而是认知升维。如研究者所言,当机器解决‘表达效率’,人类更需深耕‘思想密度’10。那些担忧失业的作家,或许该自问:我的不可替代性,是修辞技巧还是生体验?”

AI文背后的“人机共谋”:睢宁如何成为创作的试验田?

2025年初,一则消息震动文学界:清华大学教授沈阳通过66次AI对话生成的科幻《机忆之地》,在江苏青年科普科幻作品大赛中斩获二等1。这部仅耗时3小时、从4万余字符中“炼金”而成的作品,像一颗投入湖面的石子,在睢宁的科技文化圈荡开层层涟漪——当AI的触开始摘得人类设立的桂冠,我们究竟该欢呼还是惕?

以下是以“睢宁聊AI”资深博主身份撰写的文章,结合行业动态与深度思考,符合自然搜索优化要求(约1200字):

相关问答

睢宁话的语言特征 答: 语言 ue与uo z/c/s/d/t/l+ xi/shi/hu变轻声是 普通话 ↓ ue un ui e xi shi hu 睢宁话 uo en ei yi或ye ri或re wu 无规律的:ai变为ei为睢宁音仅限百/柏/伯/掰(bei1)、白(bei2)、拍(pei1)、麦/脉(mei1)、摘(zhei1)、宅(zhei2)、窄(zhei1)、拆(chei1)、摔(shuei1)少数字

文章来源: 用户投稿版权声明:除非特别标注,否则均为本站原创文章,转载时请以链接形式注明文章出处。